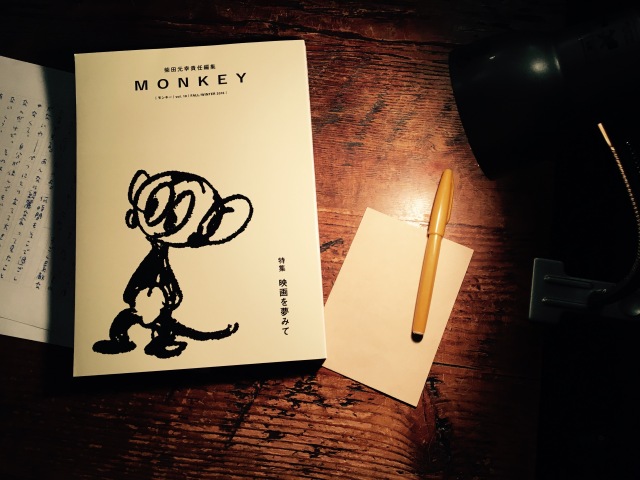

【イベントレポート 前編】MONKEY vol.10刊行記念 柴田元幸トーク&朗読会

MONKEY vol.10刊行記念

柴田元幸トーク&朗読会

西麻布のRainy Day Bookstore&Cafeで10月22日、「MONKEY Vol.10」の刊行を記念して、同誌の責任編集を務める柴田元幸さんによるトークイベントが行われた。節目となる10号目を迎えた同誌のテーマは「映画を夢みて」。映画と文学が今宵、一人の翻訳家を通して交叉する──。

──今回は映画の特集ですから、今日のイベントでは映画のお話をしたり、映像を観て頂いたりしますが、たぶんこの中で現代の映画について誰よりも知らないのは僕だと思います。宮崎駿監督の映画を一本も見たことないんです(笑)。多分そんな方はここには他にいらっしゃらないのではないかと思います。古い映画の話も詳しいわけではないですが、無知の差が少ないかなと思いまして、今日は主に古い映画の話をします。

冒頭、少し意外とも取れる告白で会場を和ませる柴田さん。このイベントのために書き下ろしたという原稿をおもむろに取り出すと、マイクの前に立ち、朗読スタイルで語り始める。そこに描かれていたのは、映画前史に名を残す謎の画家ハーラン・クレーンの少し奇妙な話。約15分に及ぶ重厚な朗読の中から、ここではその一部を抜粋して紹介する。

“1890年代半ばに誕生した映画は、その前に様々な前史を抱えています。古代人がたき火の明かりを使って洞窟の壁に映した影絵にまで遡らずとも、19世紀の歴史は結果として映画の誕生に結びついた発明、結びつかなかった発明に満ちています。ここではその結びつかなかった発明に携わった一人「ハーラン・クレーン」についてお話します。

1844年、ブルックリンに生まれたハーラン・クレーンは二流の挿絵画家、発明家、天才、ペテン師等々さまざまなレッテルを貼られてきました。おそらく彼はそのすべてであり、またそのどれでもなかったと言えるでしょう。

20代末になるまで経歴はほとんど知られていませんが、30歳に至り「迫真派」と呼ばれる画家たちの一派に加わりました。迫真派というのは当時の最新テクノロジーである写真を強く意識し、写真よりももっと緻密に細部を描こうとする画家たちの集まりでした。1874年、クレーン30歳の年に開かれた「迫真派展」でクレーンの絵の緻密さは中でも注目を集めました。

当時の新聞記事の中には、そのあまりの迫真さ故に、絵の中に描かれた蠅がリンゴからリンゴへ移るのを複数の来館者が目撃した、といういささか不可解な記述が見られます。また「降霊会」という絵では暗い部屋に集まった8人が徐々に顔を上げるのが見えたうえに、天井近くの薄闇に何かが浮かぶのがぼんやり見えたと言います。

こうした現象を説明しようと、特殊な照明が仕掛けられているのだとか、幻覚を誘発する薬が絵画に塗られているのだとかいった説が唱えられました。クレーン本人は「自分は特殊な絵の具を発明したのであって、この絵の具においては個々の分子が自由に動きまわれるのだ」と主張しました。実際、この主張に基づいて、「アニメイトペイント」なる絵の具が製造され、販売されたりもしましたが、事実本当に分子が自由に動いて絨毯やテーブルを汚してしまうという話が広がり、じき製造中止になりました。

その後、クレーンは絵の中と外という概念を打ち破ろうとする、もっと過激な「侵犯派注1」に加わったり、あるいは食い扶持のために、凡庸な木版画を雑誌の依頼で作ったりもしました。が、やがて1883年10月4日、39歳の時に「ファントピックシアター」なる劇場をニューヨークに開きます。舞台には一枚の絵画が掲げられて、その手前にピアノがあり、ピアニストが出てきてワルツを弾き始めます。

すると、その憂い気味のワルツに誘われるようにして、絵の中の人々が踊り出し、じきに絵から外に、舞台上に出てくるように見えました。観客は舞台に上がるよう誘われ、絵の中の人々を間近に、しげしげと眺めました。じろじろ見られていることも知らぬ気に、絵の世界の人たちは物憂げなワルツをいつまでも踊り続けました──”

──以下、ハーラン・クレーンをめぐる不思議な話はさらに広がっていきました……

注1:絵の内と外という概念を根本から取り除こうと試みた一派。絵の中に実際の草を取り入れるなど、2次元の中に率先して3次元を持ち込んだ。

《 好評発売中 》

MONKEY vol.10 特集:映画を夢みて

ポール・オースターが心打たれた映画とは?

カズオ・イシグロが新進作家だった頃に書いたシナリオとは?

西川美和さんが初めて映画監督を主人公に書いた短篇と、

スペシャルインタビューも掲載!

本の詳細はこちら

▶︎WEB CONTENTS